Desconozco si estas líneas que vienen a continuación se pueden denominar literatura comparada. Nunca he entendido el funcionamiento de esta asignatura cuyo nombre me lleva a películas norteamericanas cuyos protagonistas, siempre mujeres, de familia acomodada y por supuesto blancas hablan de cursarla en UCLA o Southern Alabama, si es que esta existe, algo que tampoco me he parado a comprobar.

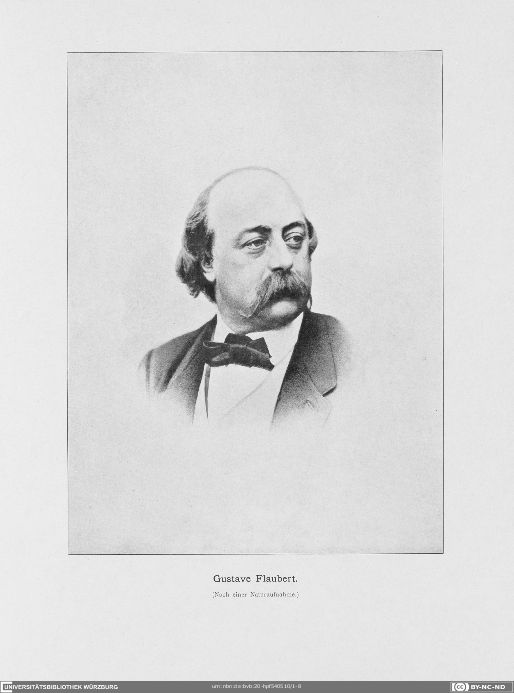

Sea como sea, para mí son literatura admirada, por mí y por millones de lectores, faltaría más, que uno no se considera pionero y mucho menos cuando Mario Vargas Llosa, uno de los dos autores a los que se dedica este escrito, ha reconocido en múltiples ocasiones su admiración, casi idolatría por el otro, Gustave Flaubert, al que reconoce como verdadero padre de la novela moderna, responsable de una manera de escribir alejada de las estéticas de su tiempo, ajena a los cánones y a sus Salones, vanguardista y comprometida.

La educación sentimental (escrita entre 1864 y 1869 y leída ahora en una edición de Alianza de 2013, brillantemente anotada) comienza a bordo de un barco de pasajeros en el Sena. Flaubert odiaba el ferrocarril -sabido por la abundante correspondencia que intercambió con amigas y amantes- y por ello dispone allí a Madame Arnoux para que el protagonista, Frederic Moureau se enamorase locamente de ella e hiciese de esa pasión el hilo conductor de una historia propia y de toda una generación en el París siempre convulso de mitad del siglo XIX.

Colocar en un tren a Moureau y a los Arnoux – su enamorada resultó estar casada con un exitoso hombre de negocios- quizás fuese para Flaubert una claudicación deshonrosa ante los cambios que la industralización y las nuevas ideologías obreras estaban provocando en su tradicional modo de vida. El ferrocarril no podría ser elegido bajo ningún concepto por un autor cuya vida, inspiración para la de Frederic Moureau en gran medida, estaba siendo zarandeada a diario por unos cambios que solamente aportaban incertidumbre a los defensores del antiguo orden.

Siendo consciente o sin serlo, Flaubert emplea un narrador todopoderoso para seguir al diletante Moureau (desganado provinciano en París, aprendiz de pintor, heredero inconsciente de una fortuna que va dilapidando en proyectos fallidos, amago de político en disparatados clubs ideológicos…) y para describir a la galería de personajes con la que le rodea, esfuerzo congruente de alguién que se reconocía como escritor las veinticuatro horas del día, documentando hechos con un afán objetivo y puntilloso, por mucho que sus coetáneos, sus formas de vida y sus nuevas ideologías resultasen tan alejadas de su pensamiento.

En Travesuras de la Niña Mala (Mario Vargas Llosa, 2006, Alfaguara) ni los tiempos ni las revoluciones se asemejan. Tampoco las pasiones. Ricardo Somocurcio deja los idealismos al margen una vez que ha conseguido alcanzar bien pronto su sueño, vivir en París, desde donde trabajando como traductor viaja por todo el globo. Su proyecto vital solo se ve alterado -solo, como si ese solo fuese algo baladí- por las apariciones y desapariciones, sobre todo desapariciones, de la mujer de la que lleva enamorado desde su adolescencia limeña, Lily la chilenita, primera de sus múltiples falsas personalidades.

La pasión de Ricardo por la Niña Mala nada tiene que ver con la relación de Moureau por Madame Arnoux o por las otras mujeres (la Mariscala, la hija de Monsieur Roque) que desfilan por las páginas flaubertianas sufriendo con la futilidad de su personaje, más preocupado de ser partícipe de los avatares de su tiempo que Ricardo de los suyos. Para Ricardo, la Niña Mala es un amor completo (Vargas Llosa se desenvuelve con maestría en lo explícito, algo que le fue vedado a Flaubert, escritor vanguardista pero de su época) pero, ante todo, un amor interrumpido y por ello doloroso hasta el agotamiento físico y la desesperación.

Con la misma facilidad con que Flaubert convertía a París en protagonista central de su historia, el Nobel nos describe en la suya el cambiante mundo de tres décadas del siglo XX, recorrido por Ricardo en la continua búsqueda de la Niña Mala: el barrio natal de Miraflores, siempre presente en la obra del peruano, las cafeterías, bistrots y cines de una París casi siempre otoñal, la excitación del swinging London en el que hippies, drogas sintéticas y Haré Krishnas practicarán una revolución verdadera, no la parisina, el lejano Tokio de usos increíbles por desconocidos, de nuevo una Lima siempre amenazada por asonadas militares y ahora también por el voraz terrorismo maoísta y finalmente el barrio de Lavapiés, en una Madrid calurosa y en plena ebulición democrática.

Deja un comentario